Вычитал, что Константинопольский патриарх - главный среди православных. Как же так? У него и паствы-то почти нет, ведь в Стамбуле живут в основном мусульмане. И вообще как в нашей церкви всё устроено? Кто кого главнее?

С. Петров, Казань

Всего насчитывается 15 автокефальных (независимых.-Ред.) православных церквей.

Константинопольская

Её статус как православной церкви № 1 был определён в 1054 г., когда Константинопольский патриарх растоптал приготовленные по западному обычаю хлеба. Это стало поводом к расколу христианской церкви на православную и католическую. Константинопольский престол был первым православным, и его особое значение не оспаривается. Хотя паства нынешнего Константинопольского патриарха, носящего гордое звание Патриарх Нового Рима и Вселенский, немногочисленна.

Александрийская

Согласно церковному преданию, Александрийская церковь была основана святым апостолом Марком. Второй из четырёх древнейших православных патриархатов. Каноническая территория - Африка. В III в. именно в ней впервые появилось монашество.

Антиохийская

Третья по старшинству, основана, по преданию, Петром и Павлом около 37 г. Юрисдикция: Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, также арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.

Иерусалимская

Древнейшая церковь, занимающая 4-е место в автокефальных церквях. Имеет имя матери всех церквей, ведь именно на её территории происходили все важнейшие события, описываемые в Новом Завете. Первым епископом её стал апостол Иаков, брат Господень.

Русская

Не будучи старейшей, при учреждении сразу получила почётное пятое место среди церквей. Самая крупная и влиятельная автокефальная православная церковь.

Грузинская

Одна из древнейших церквей в мире. По преданию, Грузия является апостольским жребием Божией Матери.

Сербская

Первое массовое крещение сербов произошло при византийском императоре Ираклии (610-641 гг.).

Румынская

Имеет юрисдикцию на территории Румынии. Имеет государственный статус: жалованье духовенству выплачивается из государственной казны.

Болгарская

В Болгарии христианство начало распространяться уже в I в. В 865 г. при св. князе Борисе происходит всеобщее крещение болгарского народа.

Кипрская

10-е место среди автокефальных поместных церквей.

Одна из -древнейших поместных церквей Востока. Основана апостолом Варнавой в 47 г.

В VII в. попала под арабское иго, от которого полностью освободилась только в 965 г.

Элладская (греческая)

Исторически православное население нынешней Греции входило в пределы юрисдикции Константинопольской православной церкви. Автокефалия провозглашена в 1833 г. Главой церкви был назван король. Имеет государственный статус.

Албанская

Основная часть паствы проживает в южных районах Албании (в центре и на севере преобладает ислам). Основана в X в. как часть Константинопольской, но затем в 1937 г. получила независимость.

Польская

В современной форме была учреждена в 1948 г. До этого долгое время 80% верующих церкви составляли украинцы, белорусы и русины.

Чешских земель и Словакии

Основана на территории Великоморавского княжества в 863 г. трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 14-е место среди церквей.

Американская

Её не признают Константинопольская, а также ряд других церквей. Возникновение восходит к созданию в 1794 г. монахами Валаамского Спасо-Преображенского монастыря первой православной миссии в Америке. Своим апостолом американские православные считают преподобного Германа Аляскинского.

Иерей и протоиерей – это титулы православных священников. Присваиваются они так называемому белому духовенству – тем священнослужителям, которые не дают обет безбрачия, создают семьи и имеют детей. Чем отличается иерей от протоиерея? Различия между ними есть, о них мы сейчас и поговорим.

Оба слова имеют греческое происхождение. «Иерей» издавна использовалось в Греции для обозначения жреца и в дословном переводе означает «священник». А «протоиерей» – «первосвященник». Система церковных титулов стала складываться с первых веков христианства, причем и в западной, католической, церкви, и в восточной, православной, большинство терминов для обозначения разных рангов священства – греческие, так как религия зародилась на востоке Римской империи, и первыми адептами были преимущественно греки.

Отличие иерея от протоиерея состоит в том, что второй термин применяется для названия священников, стоящих на более высокой ступеньке церковной иерархии. Титул «протоиерей» присваивается священнослужителю, уже имеющему звание иерея, в качестве награды за заслуги перед церковью. В разных православных церквях условия присвоения титула протоиерея немного отличаются. В Русской православной церкви иерей может стать протоиереем через пять лет (не ранее) после того, как он награжден наперсным крестом (носимым поверх одежды). Или через десять лет после хиротонии (в данном случае – посвящение в сан иерея), но только после того, как он назначен на руководящую церковную должность.

В православии существует три степени священства. Первая (низшая) – диакон (дьякон), вторая – священник (иерей) и третья, высшая, – епископ (архиерей или святитель). Иерей и протоиерей, как нетрудно понять, относятся к средней (второй) ступеньке православной иерархии. В этом они схожи, а в чем же между ними разница, кроме того, что звание «протоиерей» дается в награду?

Протоиереи обычно являются настоятелями (то есть старшими священниками) храмов, приходов или монастырей. Они находятся в подчинении у епископов, организуя и возглавляя церковную жизнь своего прихода. К иерею принято обращаться «Ваше Преподобие» (в торжественных случаях), а также просто «Батюшка» или по имени – например, «отец Сергий». Обращение же к протоиерею – «Ваше Высокопреподобие». Раньше были в ходу обращения: к иерею – «Ваше Благословение» и к протоиерею – «Ваше Высокоблагословение», но сейчас они практически вышли из употребления.

В представленной вашему вниманию таблице указано, в чем разница между иереем и протоиереем.

| Иерей | Протоиерей | |

| Что означает | В переводе с греческого означает «священник». Раньше этим словом называли жрецов, а в современной церкви оно служит для обозначения священника определенного ранга | В переводе с греческого означает «первосвященник». Титул является наградой иерею за многолетний труд и заслуги перед церковью |

| Уровень церковной ответственности | Проводят церковные службы, могут совершать шесть из семи таинств (кроме таинства рукоположения – посвящения в священнослужители) | Проводят церковные службы, могут совершать шесть из семи таинств (кроме таинства рукоположения – посвящения в священнослужители). Обычно являются настоятелями храма или прихода, находятся в прямом подчинении у епископа |

В православии Различают белое духовенство (священники, не приносившие монашеских обетов) и чёрное духовенство (монашество)

Чины белого духовенства:

:

Алта́рник — именование мужчины-мирянина, помогающего священнослужителям в алтаре. Термин не употребляется в канонических и литургических текстах, но стал общепринятым в указанном значении к концу XX в. во многих европейских епархиях в Русской Православной Церкви Наименование «алтарник» не является общепринятым. В сибирских епархиях Русской Православной Церкви оно не употребляется; вместо него в данном значении обычно используется более традиционный термин пономарь, а также послушник. Над алтарником не совершается таинство священства, он лишь получает от настоятеля храма благословление прислуживать в алтаре.

в обязанности алтарника входит наблюдение за своевременным и правильным возжжением свечей, лампад и иных светильников в алтаре и пред иконостасом; подготовка облачения священников и диаконов; принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана; разжигание угля и подготовка кадила; подавание плата для отирания уст во время Причащения; помощь священнику при совершении таинств и треб; уборка в алтаре; при необходимости — чтение во время богослужения и исполнение обязанностей звонаря.Алтарнику запрещено касаться престола и его принадлежностей, а также переходить с одной стороны алтаря на другую между престолом и Царскими вратами.Алтарник носит стихарь поверх мирской одежды.

Чтец (псало́мщик; ранее, до конца XIX — дьячок, лат. lector) — в христианстве — низший чин церковнослужителей, не возведенный в степень священства, читающий во время общественного богослужения тексты Священного Писания и молитвы. Кроме того, по древней традиции, чтецы не только читали в христианских храмах, но и растолковывали значение трудно понятных текстов, переводили их на языки своей местности, произносили проповеди, обучали новообращённых и детей, пели различные гимны (песнопения), занимались благотворительностью, имели и другие церковные послушания. В православной церкви чтецы посвящаются архиереями через особый обряд — хиротесию, иначе называемый «поставлением». Это первое посвящение мирянина, только после которого может последовать его посвящение в иподиакона, а затем и рукоположение во диакона, далее — во священника и высшее — во епископа (архиерея). Чтец имеет право носить подрясник, поясок и скуфью. Во время пострига на него сначала надевается малая фелонь, которая затем снимается, и надевается стихарь.

Иподиа́кон (греч. Υποδιάκονος; в просторечии (устар.) поддья́кон от греч. ὑπο — «под», «внизу» +греч. διάκονος — служитель) — церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом при архиерее во время его священнодействий, нося перед ним в указанных случаях трикирий, дикирий и рипиды, подстилая орлец, омывает ему руки облачает и совершает некоторые другие действия. В современной Церкви иподиакон не имеет священной степени, хотя облачается в стихарь и имеет одну из принадлежностей диаконского сана — орарь, который надевает крестообразно через оба плеча и символизирует ангельские крыла.Будучи самым старшим церковнослужителем, иподиакон является промежуточным звеном между церковнослужителями и священнослужителями. Поэтому иподиакон, по благословению служащего архиерея, может прикасаться к престолу и жертвеннику во время богослужения и в определённые моменты входить в алтарь через Царские врата.

Диа́кон (лит. форма; разг. дья́кон; др.-греч. διάκονος — служитель) — лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени священства.

На православном Востоке и в России диаконы и в настоящее время занимают такое же иерархическое положение, как в древности. Их дело и значение — быть помощниками при богослужении. Сами они самостоятельно не могут совершать общественное богослужение и быть представителями христианской общины. Ввиду того, что священник и без диакона может совершать все службы и требы, диаконы не могут быть признаны совершенно необходимыми. На этом основании возможно сокращение числа диаконов при церквях и приходах. К такому сокращению прибегали у нас для увеличения содержания священников.

Протодиакон или протодьякон — титул белого духовенства, главный диакон в епархии при кафедральном соборе. Титул протодиакона жаловался в виде награды за особые заслуги, а также диаконам придворного ведомства. Знаки отличия протодиакона — протодиаконский орарь со словами «Святъ, святъ, святъ».В настоящее время титул протодиакона обычно даётся диаконам после 20 лет служения в священном сане.Протодиаконы нередко славятся своим голосом, являясь одним из главных украшений богослужения.

Иере́й (греч. Ἱερεύς) — термин, перешедший из греческого языка, где первоначально обозначал «жреца», в христианский церковный обиход; в буквальном переводе на русский язык — священник. В Русской церкви используется как младший титул белого священника. Он получает от епископа власть учить людей вере Христовой, совершать все Таинства, кроме Таинства Рукоположения священства, и все церковные службы, кроме освящения антиминсов.

Протоиере́й (греч. πρωτοιερεύς — «первосвященник», из πρώτος «первый» + ἱερεύς «священник») — титул, даваемый лицу белого духовенства как награда в Православной церкви. Протоиерей обычно является настоятелем храма. Посвящение в протоиерея происходит через хиротесию. При богослужениях (за исключением литургии) священники (иереи, протоиереи, иеромонахи) поверх подрясника и рясы надевают фелонь (ризу) и епитрахиль.

Протопресви́тер — высшее звание для лица белого духовенства в русской церкви и в некоторых иных поместных церквях После 1917 года присваивается в единичных случаях священникам священства, как награда; не является отдельной степенью В современной РПЦ награждение саном протопресвитера производится «в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и Всия Руси.

Чёрное духовенство:

Иеродиакон (иеродьякон) (от греч. ἱερο- — священный и διάκονος — служитель; древнерусское «чёрный диакон») — монахв сане дьякона. Старший иеродьякон называется архидиаконом.

Иеромона́х (греч. Ἱερομόναχος) — в православной церкви монах, имеющий сан священника (то есть право совершать таинства). Иеромонахами становятся монахи через хиротонию или белые священники через монашеский постриг.

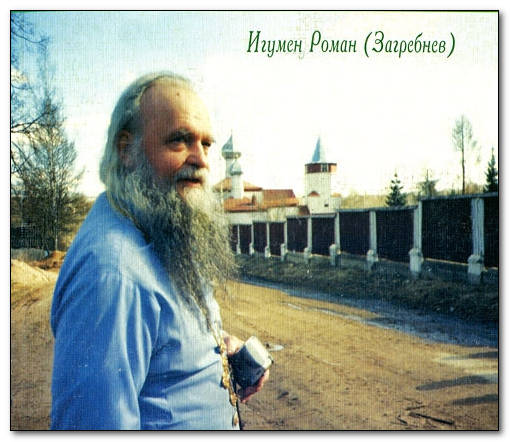

Игу́мен (греч. ἡγούμενος — «ведущий», женск. игуменья) — настоятель православного монастыря.

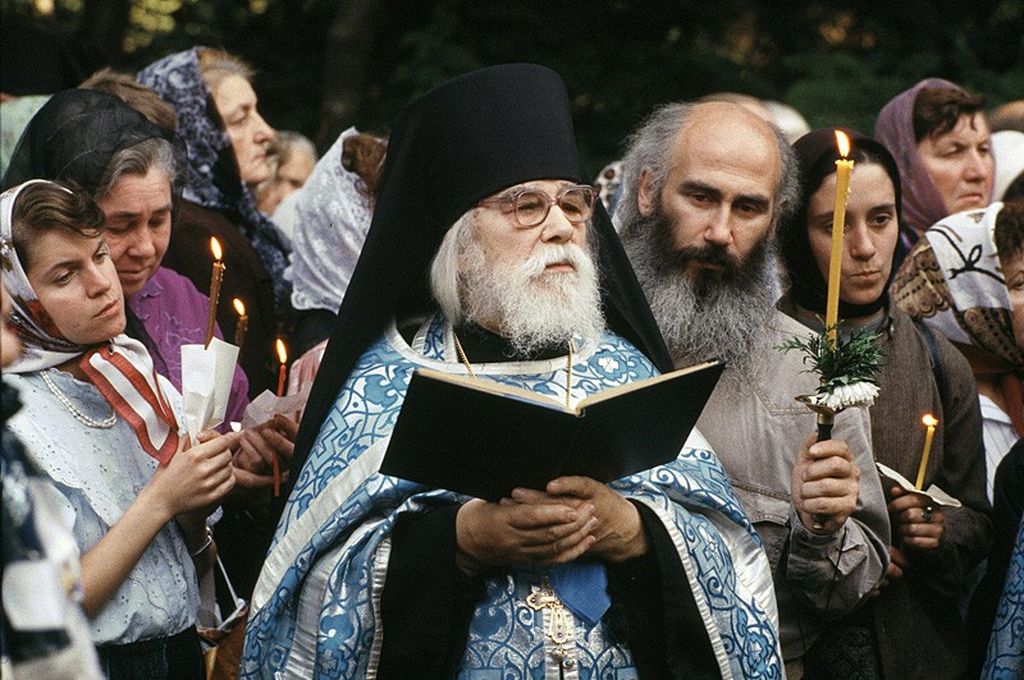

Архимандри́т (греч. αρχιμανδρίτης; от греч. αρχι — главный, старший + греч. μάνδρα — загон, овчарня, ограда в значении монастырь) — один из высших монашеских чинов в Православной церкви (ниже епископа), соответствует митрофорному (награжденному митрой) протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве.

Епи́скоп (греч. ἐπίσκοπος — «надзирающий», «надсматривающий») в современной Церкви — лицо, имеющее третью, высшую степень священства, иначе архиерей.

Митрополи́т (греч. μητροπολίτης) — первый по древности епископский титул в Церкви.

Патриа́рх (греч. Πατριάρχης, от греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть») — титул представителя автокефальной Православной Церкви в ряде Поместных Церквей; также титул старшего епископа; исторически, до Великого раскола, присваивался пяти епископам Вселенской Церкви (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому), которые обладали правами высшей церковно-правительственной юрисдикции. Патриарх избирается Поместным Собором.

Возникновение христианства связывают с приходом на землю сына Божьего - Иисуса Христа. Он чудесно воплотился от Святого Духа и Девы Марии, вырос и повзрослел как человек . В 33 года он отправился проповедовать в Палестине, призвал двенадцать учеников, совершал чудеса, обличал фарисеев и иудейских первосвященников.

Был арестован, судим и подвергся позорной казни через распятие. На третий день воскрес и являлся своим ученикам. На 50-й день после воскрешения - вознесён в Божьи чертоги к своему Отцу.

Христианская церковь была образована более 2 тыс. лет назад. Точное время её начала определить сложно, так как события её возникновения не имеют документированных официальных источников. В исследованиях этого вопроса опираются на книги Нового Завета. Согласно этим текстам - церковь возникла после сошествия Святого Духа на апостолов (праздник Пятидесятницы) и начала их проповеди слова Божьего среди людей.

Апостолы, после обретения способности понимать и говорить на всех языках, отправились по миру, проповедуя о новом учении, основанном на любви. Это учение базировалось на иудейской традиции поклонения единому Богу, основы которого изложены в книгах пророка Моисея (Пятикнижье Моисея) - Торы. Новая вера предлагала понятие Троицы, которое выделяло в едином Боге три ипостаси:

Основным отличием христианства - был приоритет любви Божьей над законом, при этом сам закон не отменялся, а дополнялся.

Проповедники следовали от селения к селению, после их ухода возникшие адепты объединялись в общины и вели рекомендованный образ жизни, игнорируя старые устои, которые противоречат новым догматам. Многие официальные лица того времени не приняли возникшее учение, ограничивающее их влияние и ставящее под сомнение многие сложившиеся положения. Начались гонения, многие последователи Христа подверглись истязаниям и казням, но это лишь укрепило дух христиан и расширило их ряды.

К четвёртому веку общины разрослись по всему Средиземноморью и даже широко шагнули за его пределы. Император Византии Константин проникся глубиной нового учения и стал утверждать его в пределах своей империи. Три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, просветлённые Святым Духом, разработали и структурно изложили учение, утвердив порядок богослужений, формулировку догматов и каноничность источников. Укрепляется иерархическая структура, возникает несколько поместных Церквей.

Дальнейшее развитие христианства происходит бурно и на обширных пространствах, но при этом возникают две традиции богослужений и догматов. Они развиваются каждая по своему пути, а в 1054 г. происходит окончательный раскол на католиков, исповедавших западную традицию, и православных сторонников восточной традиции. Взаимные претензии и обвинения приводят к невозможности взаимного литургического и духовного общения. Католическая церковь считает своим главой Папу Римского. Восточная церковь включает в себя несколько патриархатов, сформированных в разное время.

Дальнейшее развитие христианства происходит бурно и на обширных пространствах, но при этом возникают две традиции богослужений и догматов. Они развиваются каждая по своему пути, а в 1054 г. происходит окончательный раскол на католиков, исповедавших западную традицию, и православных сторонников восточной традиции. Взаимные претензии и обвинения приводят к невозможности взаимного литургического и духовного общения. Католическая церковь считает своим главой Папу Римского. Восточная церковь включает в себя несколько патриархатов, сформированных в разное время.

Во главе каждого патриархата стоит патриарх. Патриархаты могут включать в себя Автокефальные церкви, экзархаты, митрополии и епархии. В таблице перечислены современные церкви, которые исповедуют православие и имеют статус патриархата:

Главой Православной Церкви является Иисус Христос. Управляется она его предстоятелем патриархом, состоит из членов церкви, людей, исповедующих учение церкви, прошедших таинство крещения, регулярно участвующих в богослужениях и таинствах. Все люди, считающие себя членами, представлены иерархией в православной церкви, схема их разделения включает три общности - миряне, церковнослужители и священнослужители:

Главой Православной Церкви является Иисус Христос. Управляется она его предстоятелем патриархом, состоит из членов церкви, людей, исповедующих учение церкви, прошедших таинство крещения, регулярно участвующих в богослужениях и таинствах. Все люди, считающие себя членами, представлены иерархией в православной церкви, схема их разделения включает три общности - миряне, церковнослужители и священнослужители:

К белому духовенству относятся церковники, прошедшие таинство рукоположения, но не принявшие монашеских обетов. Среди низших чинов различают такие звания, как дьякон и протодиакон, получившие благодать для совершения положенных действий, помогающие вести службу .

Следующий ранг - пресвитер, они имеют право совершать большинство таинств, принятых в церкви, их чины в православной церкви по возрастанию: иерей, протоиерей и самый высокий - митрофорный протоиерей . В народе их зовут батюшками, священникам или попами, в их обязанность входит быть настоятелями храмов, возглавлять приходы и объединения приходов (благочиния).

К чёрному духовенству причисляют членов церкви, которые приняли монашеские обеты, ограничивающие свободу монаха. Последовательно различают пострижение в рясофор, мантию и схиму. Живут монахи обычно в монастыре. При этом иноку нарекается новое имя. Монах, прошедший дьяконское рукоположение, переводится в иеродиакона, он лишён возможности совершать почти все таинства церкви.

К чёрному духовенству причисляют членов церкви, которые приняли монашеские обеты, ограничивающие свободу монаха. Последовательно различают пострижение в рясофор, мантию и схиму. Живут монахи обычно в монастыре. При этом иноку нарекается новое имя. Монах, прошедший дьяконское рукоположение, переводится в иеродиакона, он лишён возможности совершать почти все таинства церкви.

После священнического рукоположения (совершается только епископом, так же как и в случае рукоположения иерея), монаху присваивается чин иеромонаха, право совершать многие таинства, возглавлять приходы и благочиния. Следующие чины в монашестве именуются - игумен и архимандрит или священноархимандрит. Их ношение предполагает занятие должности старшего руководителя монастырской братией и хозяйства обители.

Следующая иерархическая общность называется епископат, она образуется только из чёрного духовенства. Кроме епископов, здесь по старшинству различают архиепископов и митрополитов. Рукоположение во епископа носит название хиротония и осуществляется коллегией епископов. Именно из этой общности назначаются руководители епархий, митрополий, экзархатов. К руководителям епархий в народе принято обращаться - архиерей или владыка.

Вот такие признаки позволяют отличаться членам церкви от остальных граждан .

всё о санах священников, саны русской православной церкви и их облачения

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями , т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами , так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами. В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

Митрополиты

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием , т. е. наместником. Экзарх — титул главы отдельного церковного округа. В настоящее время существует только один экзарх — митрополит Минский и Заславльский, управляющий Белорусским экзархатом.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры , составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется егоприходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея

, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - званиепротопресвитера.

Если священник является в то же время монахом (черное священство), то он называется иеромонахом

, т. е. священномонахом.

В монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому образу:

Трудник / трудница

— проживает и работает в монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь.

Послушник / послушница

— прошедший в монастыре послушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника.

Рясофорный послушник / рясофорная послушница

— послушник, которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки). Рясофорный или иноческий постриг (инок / инокиня) — символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки.

Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / монахиня

) — даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются монашеские одежды: власяница, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник.

Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схимонахиня

) — даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды:аналав и куколь вместо клобука.

Монах

Схимонах

Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита . Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы .

Игумен Роман (Загребнев)

Архимандрит Иоанн (Крастьянкин)

Диаконы (Дьяконы) составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона

, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом

, а старший иеродиакон - архидиаконом

.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числуцерковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословенно.

Псаломщики

имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Псаломщик

Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Пономарь

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Иподиаконы

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами. Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь

есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка

.

Камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест

Повседневная одежда священнослужителей Православной Церкви, рясы и подрясники, как правило, изготавливаются из ткани черного цвета , который выражает смирение и непритязательность христианина, пренебрежение внешней красотой, внимание к внутреннему миру.

Во время богослужений поверх повседневной одежды надеваются церковные облачения, которые бывают различных цветов.

Облачения белого цвета используются при совершении богослужений в праздники, посвященные Господу Иисусу Христу (за исключением Вербного Воскресения и Троицы), ангелам, апостолам и пророкам. Белый цвет этих облачений символизирует святость, пронизанность нетварными Божественными Энергиями, принадлежность горнему миру. При этом белый цвет является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете Божественной славы. В белых облачениях совершается литургия Великой Субботы и Пасхальная утреня. В этом случае белый цвет символизирует славу Воскресшего Спасителя. В белых облачениях принято совершать погребение и все заупокойные службы. В данном случае этим цветом выражается надежда на упокоение усопшего в Царстве Небесном.

Облачения красного цвета используются во время литургии Светлого Христова Воскресения и на всех богослужениях сорокадневного пасхального периода.Красный цвет в данном случае - символ всепобеждающей Божественной Любви. Кроме того, красные облачения используются в праздники, посвященные памяти мучеников и в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя. В этом случае красный цвет облачений - это воспоминание о крови, пролитой мучениками за христианскую веру.

Облачения голубого цвета

, символизирующего девственность, применяются исключительно на богослужения Богородичных праздников. Голубой цвет - это цвет Неба, с которого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой цвет - это символ Духа Святого. Это символ чистоты.

Вот почему голубой (синий) цвет используется в церковном богослужении в дни праздников, связанных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь называет сосудом Духа Святого. Дух Святой сошёл на неё и Она стала Матерью Спасителя. Пресвятая Богородица с детства отличалась особой чистотой души. Поэтому Богородичным цветом и стал голубой (синий) цвет.Мы видим священнослужителей в голубых (синих) облачениях в праздники:

Рождества Божией Матери

В день Её Введения во храм

В день Сретения Господня

В день Её Успения

В дни прославления икон Божией Матери

Облачения золотого (желтого) цвета

используются на службах, посвященных памяти святителей. Золотой цвет - символ Церкви, Торжества Православия, которое утверждалось трудами святых епископов. В этих же облачениях совершаются воскресные службы. Иногда в золотых облачениях совершаются богослужения в дни памяти апостолов, создававших первые церковные общины проповедью Евангелия. Не случайно поэтому жёлтый цвет богослужебных облачений является наиболее часто используемым. Именно в жёлтые одеяния облачаются священники в воскресные дни (когда прославляется Христос, его победа над силами ада).

Кроме того, облачения желтого цвета полагаются и в дни памяти апостолов, пророков, святителей - то есть тех святых, которые своим служением в Церкви напоминали Христа Спасителя: просвещали людей, призывали к покаянию, раскрывали Божественные истины, совершали таинства, будучи священниками.

Облачения зеленого цвета

используются на богослужениях Вербного Воскресения и Троицы. В первом случае зеленый цвет связан с воспоминанием о пальмовых ветвях, символе царственного достоинства, которыми жителями Иерусалима встречали Иисуса Христа. Во втором случае зеленый цвет - символ обновления земли, очищенный благодатью ипостасно явившегося и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа. По этой же причине зеленые облачения надеваются на богослужениях, посвященных памяти преподобных, святых подвижников-монахов, которые были боле, чем другие люди, преображены благодатью Святого Духа. Облачения зелёного цвета используются в дни памяти преподобных - то есть святых, ведущих подвижнический, монашеский образ жизни, уделивших особое внимание подвигам духовным. Среди них - и преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и преподобный Серафим Саровский и многие-многие другие.

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, которую вели эти святые, изменила их человеческую природу - она стала иной, она обновилась - её освятила Божественная благодать. В своей жизни они соединились со Христом (Которого символизирует жёлтый цвет) и со Святым Духом (Которого символизирует второй цвет - голубой).

Облачения фиолетового или багряного (темно бордового)

цвета надеваются на праздники, посвященные Честному и Животворящему Кресту. Они же используются на воскресных службах Великого поста. Этот цвет является символом крестных страданий Спасителя и связан с воспоминаниями о багрянице, в которую облачили Христа, смеявшиеся над ним римские воины (Мф.27, 28). В дни воспоминания крестных страданий Спасителя и Его крестной смерти (воскресные дни Великого поста, Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, в дни поклонения Кресту Христову (День Воздвижения Креста Господня и др.)

Оттенки красного цвета в фиолетовом напоминают нам о крестных страданиях Христа.Оттенок же синего цвета (цвета Духа Святого) означает, что Христос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, с Духом Божиим, Он - одна из ипостасей Пресвятой Троицы. Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. Это соответствует седьмому дню сотворения мира. Господь творил мир шесть дней, седьмой же день стал днём покоя. После крестных страданий закончился земной путь Спасителя, Христос победил смерть, победил силы ада и упокоился от дел земных.